ブロックチェーンというシステムは、主に仮想通貨取引に利用されています。

新しいシステムのため、一般的にはまだまだ浸透していないといえます。

しかし、セキュリティ面で強く、安全かつローコストな取引が可能になると注目されています。

ここでは、ブロックチェーンのメリットとデメリットについてまとめました。

ブロックチェーンとは

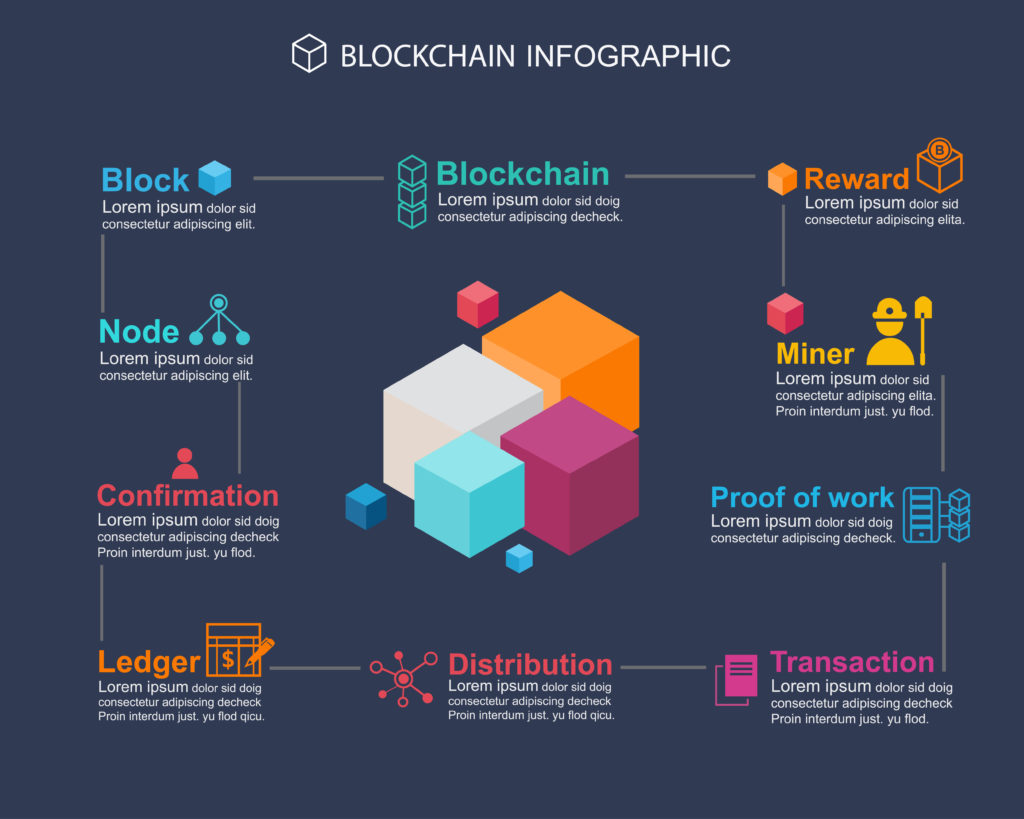

ブロックチェーンとは、分散型ネットワークのことです。

ブロックチェーン(英語: Blockchain、ブロックチェインとも)とは、分散型台帳技術、または、分散型ネットワークである。

ビットコインの中核技術(サトシ・ナカモトが開発)を原型とするデータベースである。

ブロックと呼ばれる順序付けられたレコードの連続的に増加するリストを持つ。

各ブロックには、タイムスタンプと前のブロックへのリンクが含まれている。

理論上、一度記録すると、ブロック内のデータを遡及的に変更することはできない。

ブロックチェーンデータベースは、Peer to Peerネットワークと分散型タイムスタンプサーバーの使用により、自律的に管理される。

フィンテックに応用されるケースでは独占や資金洗浄の危険が指摘されることもある。

引用:Wikipedia

仮想通貨のビットコインの中核システムを原型としたデータベースで、現在は仮想通貨だけでなく、ライディングシェアなど、さまざまなサービスに利用されています。

ブロックチェーンとは、文字通り「ブロック」と呼ばれるデータを、チェーンが連なるようにつなぎ合わせたものです。

このブロックには、取引データの履歴がまとめられており、ブロックは、いわば台帳のようなものです。

ブロックチェーンについて詳しくは下記にまとめていますので、ご覧下さい。

パブリック型とプライベート型の違い

パブリック型ブロックチェーン

パブリック型ブロックチェーンとは、前途のようにデータ管理の権限を1つの管理機関が持つのではなく、全ての利用者で管理しているものを指します。

パブリック型ブロックチェーンは、特定の管理者がおらず、誰でも情報を見ることができます。

一般的に言われている『ブロックチェーン』とは、このパブリック型ブロックチェーンのことを指していることが多いです。

プライベート型ブロックチェーン

パブリック型ブロックチェーンとは逆に、企業内でブロックチェーンを利用したい場合など情報を一般公開したくない場合は、管理者が存在するブロックチェーンを利用することもあります。

これを「プライベート型ブロックチェーン」と呼びます。

プライベート型ブロックチェーンでは参加者も限定されるため、情報が外に漏れずに済みます。

ブロックチェーンのメリット

データが消えない

ブロックチェーンのデータは、1カ所で集中管理されるのではなく、すべての利用者で共有し、管理します。

データが分散して管理されているため、どこか1カ所でデータが消失しても、他の場所にもデータが保存されているため、全体のデータが消えるわけではありません。

つまり、データベース自体に影響がありません。

データ改ざんが非常に困難である

前途の通り、ブロックチェーンはデータが分かれて管理されているため、データを書き換えることができません。

仮に1カ所のデータが書き換えられたとしても、他の場所のデータには反映されません。

このため、他のデータと照合すれば、データの改ざんはすぐに判明します。

また、前後のブロックは整合性をもって繋がっています。

1つのブロックのデータを書き換えれば整合性が保たれなくなり、不正が明らかになります。

システムダウンによる機能停止がない

従来の取引では、サービスを提供する会社のシステムがダウンすると、取引が不可能になりました。

しかし、ブロックチェーンはデータベースの特定の管理者がいない為、システムダウンによって取引ができなくなることがありません。

サービスの透明性が高い

ブロックチェーンは、特定の管理者の意思でデータを操作することができません。

例えば、従来の金融取引では、仮に金融機関の内部で情報が書き換えられていたとしても、利用者や外部からは分かりづらいです。

しかし、特定の権限を持つ管理者がおらず、情報が書き換えられないブロックチェーンでは、こういった問題は起こりにくいです。

この仕組みは、食品のトレーサビリティにも利用されています。

食品の産地や流通過程など、信頼性の高い情報を得ることが可能となっています。

当事者同士で直接取引できる

データを利用者全体で管理しているため、取引に第三者を介する必要がありません。

仮想通貨の売買やモノのシェアなど、当事者間のみで取引が完結できます。

これにより、仲介手数料のコストカットが可能になります。

また、直接取引により取引がスピーディに行えます。

プライバシーが保護される

情報が公開されるといっても、個人情報などプライバシーに関わる情報は、ハッシュ関数によりハッシュ値に書き換えられ、暗号化されます。

ハッシュ値は一方向性の暗号で、ハッシュ値を解読することはできません。

この仕組みにより、情報漏えいの心配がありません。

ブロックチェーンのデメリット

データが即時反映されない

ブロックチェーンでは、データを分散管理しているため、データの反映に一定時間がかかります。

このため、実店舗での決済など、リアルタイムでの反映が必要な場面では今のところ利用できません。

情報の削除ができない

ブロックチェーンに一度記録されたデータは、後から消すことができません。

これはブロックチェーンのメリットでもあります。

一方、個人情報など利用者からの要求があれば変更または削除する必要があるデータも、消すことができません。

従って個人情報保護の観点から、ブロックチェーンを一般に普及させるためには、取引のデータのみブロックチェーンを利用し、個人情報は別に記録するなど対策が必要となります。

ブロックのデータ容量に制限がある

1つのブロックに記録できる情報の量には限りがあります。

ブロックが承認されるまでには一定の時間がかかるので、取引が増えて情報が増えると、承認までかなり時間がかかる可能性があります。

データが増える一方である

ブロックチェーンのデータは消えることがないので、時間が経つほどにデータ容量が増えていきます。

このデータを一般の利用者が管理するのは大変です。

全てのデータではなく、一部だけを管理できるようにする仕組みの開発が進められています。

法律が整備されていない

ブロックチェーンは新しいシステムのため、法律の整備が追いついていない部分があります。

現状では、ブロックチェーンを導入して、法律に全く違反していないか判断することが難しくなっています。

ただ、日本の法律も、新しいシステムや取引に応じて改正されています。

今後ブロックチェーンに関する法律が整備されれば、もっと安心してブロックチェーンを利用することができるようになります。

ブロックチェーンの将来性

システム改良への取り組み

ブロックチェーンは、一度記録したデータを書き換えることが実質不可能です。

このため、データの悪意ある改ざんを防ぐことができます。

また、利用者が誰でもデータを閲覧できるので、透明性が高くなっています。

取引をするにあたり、取引相手との信頼関係がなくても、安全な取引をすることが可能になると期待されています。

データが分散して管理されているため、サイバー攻撃やサーバーダウンに強いことも特徴です。

ただ、まだ新しいシステムのため、セキュリティ面でも完成されていない部分があります。

過去には、仮想通貨取引において、システムのバグを突かれて資金が流出する事件が起きたことがあります。

これからさらに改良が進めば、さらに強いシステムになっていくと期待されています。

現在のブロックチェーンのデメリットである、ブロックの容量の制限についても、改良が進められています。

今後1つのブロックの容量が大きくなれば、取引が増えても取引時間に支障が出なくなっていきます。

ブロックチェーンの活用

もともと、仮想通貨用に開発されたシステムのため、特に金融取引との相性が良いとされています。

銀行取引への活用が検討されており、スイス銀行にて実証実験が行われています。

また、データの不正改ざんが不可能という特徴を生かして、選挙の投票への活用も検討されています。

日本でも、2018年に茨城県つくば市にて投票実験が行われました。

2018年の実証実験でつくば市は、インターネット投票にブロックチェーン技術を活用することで、投票内容の改ざん防止や秘匿性を確保できることを検証した。

今回はスマートフォンなどによる遠隔投票、顔認証技術による本人確認という技術的課題に取り組むという。

システムの開発には、株式会社VOTE FOR、株式会社ユニバーサルコムピューターシステム、日本電気株式会社が協力したとのこと。

引用:仮想通貨watch

今後もライドシェアなど、多方面への活用が期待されています。

ブロックチェーンのまとめ

ブロックチェーンは、従来の1カ所でのデータ管理とは異なり、データを分散管理するという新しいシステムです。

システムへの不正侵入や攻撃に強く、不正改ざんも困難なため、セキュリティ面でも安全といえます。

処理がリアルタイムに行えないなどの弱点もありますが、今後の改良が期待されています。