仮想通貨取引を行っている人は、取引で利益を得た場合には税金(納税義務)が発生することは知っていますか?

仮想通貨投資は価格変動が激しい為、高騰などによって、一気に利益を得ることも可能です。

しかし、利益ばかりを求めてしまい、価格が下落した時に税金が支払えない場合もあり得ます。

ですから、仮想通貨投資をしているなら、税金に関する知識も必ず知っておきましょう。

本記事では、仮想通貨の税金に関する次のことを紹介します。

- 仮想通貨にかかる税金は?

- 仮想通貨の税金計算方法

- 仮想通貨の税金を支払う方法

- 仮想通貨の税金が支払えないケースと対処方法

以上をことを、徹底的に紹介しますから、仮想通貨投資をしている人は、最後まで必ず読んで下さいね!

この記事の目次

仮想通貨にかかる税金

仮想通貨にかかる税金は【雑所得】になります。

2018年の4月から変更になっていますので、注意して下さいね。

[平成30年4月1日現在法令等]ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

国税局の文献には、ビットコインとなっていますが、仮想通貨全体のことです。

また、雑所得は総合課税の対象の対象として税率が定義されています。

仮想通貨の税金計算方法

仮想通貨の税金計算方法は累進課税になっています。

ですから、収入が多いほど、税率も高くなるように定義されます。

累進課税(るいしんかぜい)とは、課税標準(租税を賦課する課税対象)が増えるほど、より高い税率を課する課税方式のことをいう。

また、この制度下における税率は「累進税率」と称される。

引用:Wikipedia

そして、仮想通貨の税金をする時には、以下の国税局が正式に発表している所得税の速算表に記されています。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |

| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,600円 |

| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

所得税の速算表は、細かく7段階に分けられ、最小5%~最大45%までの税率が、所得金額に応じて適用されることになります。

では具体的な税金額はどのように計算されるのでしょうか?

例えば、給与所得が500万円、仮想通貨の利益による雑所得が200万円の場合で説明します。

まず、課税対象となる所得金額は、給与所得500万円+雑所得200万円で700万円となります。

先ほどの所得税速算表で確認すると、下から4番目の【695万円超え~900万円以下】の分類になり、税率は23%ということが分かります。

ですから、700万円に0.23%を掛けると161万円という値が計算されます。

ここから、控除額636,000円を引いた974,000円が実際の税額となります。

式としては下記のようになります。

700万円(給与所得+仮想通貨所得)×0.23(税率)-636,000円(控除額)=974,000円(税金額)

会社員の人は、給与所得と仮想通貨所得を合わせた総所得に対し、税率をかけ、そこから控除額をひくことで税額が決まります。

計算に用いる税率と控除額は総所得によって決まるため、基本的な税額の計算はそこまで難しいものではありません。

詳しくは、各都道府県に国税局が設定している税についての相談窓口で確認することが出来ます。

ですから、分からない時には、早めに相談しましょう。

仮想通貨の税金を支払う方法

仮想通貨の税金が計算した後は、次の3つの方法で支払い(納税)をします。

- 税務署or金融機関で現金で支払う

- コンビニで支払う

- e-Tax

では、仮想通貨の税金を支払う方法を1つずつ説明しますね。

仮想通貨の税金を【税務署又は金融機関】で【現金】で支払う

1つ目の方法は、「税務署又は金融機関」で現金で支払う方法です。

税務署又は金融機関で税金を支払う時は、納税額と共に納付書を添える必要があります。

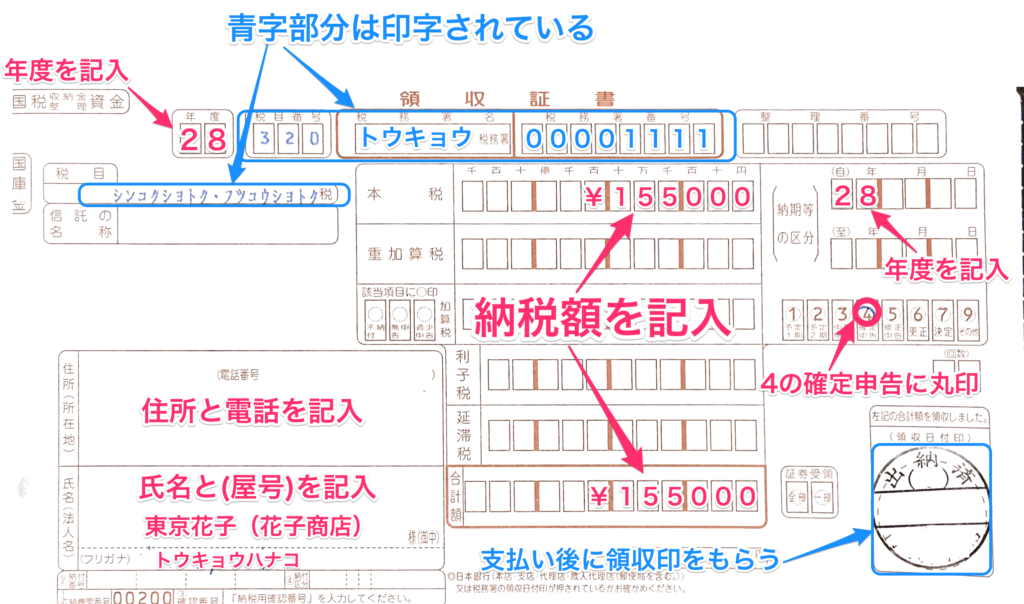

写真の納付書(一般用)は、金融機関の窓口か各税務署で手に入れることが出来ます。

仮想通貨の税金をコンビニで支払う

2つ目の方法は、コンビニで税金を支払う方法です。

コンビニで税金を納税する場合には、以下の写真【コンビニ支払い専用のバーコード付き納付書】が必要になります。

上記のコンビニ支払い専用のバーコード付き納付書は税務署でもらうことが出来ます。

ですから、コンビニで支払う時には、予め税務署でコンビニ支払い専用のバーコード付き納付書をもらってから支払いをしましょう。

仮想通貨の税金をe-Taxで支払う

3つ目の方法は、インターネットで支払う方法で、e-Taxと呼ばれています。

e-Taxとは、国税庁が運営する、国税に係る申告・申請・納税に係るオンラインサービスの愛称である。

正式名称を国税電子申告・納税システムという。

オンライン通信にはインターネットを利用している。

システムの開発・運用・保守は、国税庁がNTTデータに委託している。

引用:Wikipedia

つまり、【e-Tax】で支払いをすることを国税局は推進しているということですね。

e-Taxを使用する際には、事前に税務署に登録が必要だったりしますが、一度覚えると楽に設定できるようになりますから、将来的なことを考えて早めに覚えておきましょう。

>>>e-Tax公式サイト

仮想通貨の税金が支払えないケース

仮想通貨の税金が支払えないケースは、誰にでもあり得ることです。

ですから、あなたも仮想通貨の税金が支払えなくなるのを防いで仮想通貨売買を行いましょう。

では、事例を紹介しますね。

例えば、2017年に仮想通貨Aの売買で1億円の利益を得たとします。

この1億円で、そのまま2018年に仮想通貨Bを購入します。

その後、仮想通貨Bが下落し、確定申告がの時期が来る前に手元金が2,000万円になったとします。

2017年の仮想通貨Aで売買利益が1億円手に入れている為、約4,500万円の税金支払い義務が発生します。

しかし、税金を支払う時には2,000万円分の仮想通貨Bだけです。ですから、税金約4,500万円を支払えなくなってしまいますね。

税金が支払えない場合には、財産を差押さえられてしまいます。

差押えの対象は、不動産・貯金・生命保険の他・将来の給与も含まれます。

もちろん会社にもバレてしまい、肩身の狭い想いをすることになってしまいます。

つまり、仮想通貨の税金が支払えない時は、最悪全財産が無くなるということですね。

しかし、納税期間にどうしても税金が支払えない場合には、税法上、次に設定されている制度で対処することが出来ます。

仮想通貨の税金が支払えない時の対策方法

仮想通貨の税金が支払えない時の対策方法は国が定めている次の2つの税度を活用することで、対策を取ることが出来ます。

- 換価の猶予

- 滞納処分の執行停止

では、税金が支払えない場合の具体的に1つずつ見ていきましょう。

換価の猶予

国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づき換価の猶予を受けるときの手続です。

つまり、【換価の猶予】とは、一定の要件があるときに、税金の支払いを待ってもらえる制度です。

そして、猶予期間が与えられ、その間に税金を分割払いをすれば、差押えをされないという制度でもあります。

ですから、すぐには税金は支払えないが、給与所得などがあり、猶予期間を設ければ全額税金を支払えるような場合には適用することができます。

滞納処分の執行停止

法第153条の「滞納者」には、通則法第38条第3項《繰上保全差押え》の規定の適用を受ける納税者、同法第52条第1項《担保の処分》の規定により処分を受ける担保財産の所有者である物上保証人、法第24条第1項《譲渡担保権者からの徴収》の規定の適用を受ける譲渡担保権者及び法第159条第1項《保全差押え》の規定の適用を受ける納税義務があると認められる者は、含まれない。

つまり、滞納処分の執行停止とは、一定要件があるときに、税務署が滞納処分をしない、という制度です。

すなわち、税金の支払い義務がなくなる制度です。

ですから、滞納処分の執行停止は、基本的には財産も収入もなく、明らかに支払いの見込みがないような場合に適用されます。

仮想通貨の税金が支払えないと気付いたらすること

先述した2つの制度は、仮想通貨投資をしている時には必ず知っておきましょう。

なぜなら、収入のある人であれば、滞納処分の執行停止の要件を満たすことはほぼないかと思いますが、万が一自分が税額を支払えないような状況になってしまった場合には、換価の猶予の制度を利用する必要があるからです。

ですから、税務署には支払い期限を待ってもらい、分割で支払うような対策を予め取っておきましょう。

仮想通貨の税金に関するまとめ

仮想通貨の税金に関することを紹介しましたが、理解頂けましたか?

仮想通貨の税金は、1年間分の利益や経費の計算をして準備をする必要があるため、初めての人には骨の折れる作業にはなります。

しかし、万が一税金を支払わず、後から税務署の監査で見つかった場合には、通常の納税額より多くの税金を払わなくてはなりません。

また、税金を支払わずにそのままにしておくと、最悪全財産を撤収されてしまいます。

ですから、仮想通貨の税金に関することや仕組みをきちんと理解し、毎年しっかりと確定申告及び納税を行うようにしましょう。